CAFFÈ: L’INGEGNERIA INVISIBILE CHE SI CELA DIETRO OGNI TAZZINA

Ogni giorno, milioni di persone iniziano la giornata con l’inconfondibile aroma del caffè, che sia a casa, al bar o con amici. Dietro questo gesto quotidiano si nasconde un mondo complesso fatto di ingegneria, termodinamica e precisione. In questo articolo mettiamo a confronto due mondi solo all’apparenza simili: la macchina da caffè professionale e quella a cialde domestica. Due approcci diversi, tra compattezza e semplicità contro robustezza e controllo avanzato.

Introduzione

Che sia a casa alle prime luci dell’alba, da soli o con la propria famiglia, al bancone del nostro bar preferito prima di entrare al lavoro o mentre si chiacchiera con gli amici, ogni giornata per milioni di persone inizia con un aroma inconfondibile: quello del caffè.

Parliamo della bevanda più diffusa al mondo, in termini di valore economico seconda solo al petrolio. Ne esistono di diverse qualità, tra le quali arabica e robusta sono le maggiormente diffuse, la cui composizione finale dipende da molteplici fattori, come provenienza geografica, tostatura, confezionamento e condizioni di stoccaggio. Anche il metodo di preparazione influisce notevolmente sulla composizione: una maggiore o minore concentrazione di acqua, l’aggiunta o meno di zucchero, presenza o assenza di caffeina, fino all’abbattimento delle sostanze più volatili.

Più che soffermarci su quelli che sono gli aspetti chimici come la caffeina, o sul grande impatto economico, sociale ed etico che la filiera del caffè produce, in questo articolo metteremo a confronto due macchinari molto simili: una macchina del caffè professionale da bar e la sempre più diffusa “macchinetta” a cialde da casa.

Infatti, dietro l’apparente semplicità di un gesto quotidiano come preparare un caffè, si cela un insieme complesso di termo-fluidodinamiche, soluzioni ingegneristiche raffinate e sistemi di controllo precisi. Ciascuna piccola componente, dalla più rilevante alla meno essenziale, sono frutto di anni di ricerca e ottimizzazione per garantire prestazioni costanti, efficienza energetica e qualità dell’estrazione del prodotto finito.

In questo contesto l’analisi e il confronto di una macchina a cialde domestica con una macchina professionale non significano solo osservare differenze di risultato in tazza, bensì studiare due filosofie progettuali molto distanti tra di loro: facilità d’uso e compattezza da un lato, robustezza, modularità e precisione dall’altro.

Macchine professionali da bar

Nel cuore di ogni caffetteria professionale si trova la macchina per caffè da bar, un’unità ingegneristica raffinata che trasforma acqua calda e polvere di caffè in un espresso cremoso e aromatico. Questi sistemi nascono dall’esigenza di garantire estrazioni costanti, stabilità termica e un controllo puntuale dei parametri: è l’unione di termodinamica, meccanica dei fluidi ed elettronica che rende possibile l’arte dell’espresso.

I principali produttori di macchine da caffè professionali da bar sono aziende specializzate che operano da anni nel settore; ciò che le accomuna è l’essere italiane ed essere considerate le migliori per qualità, affidabilità, diffusione e prestigio internazionale.

La produzione è variegata e la scelta viene dettata dalle necessità dell’utilizzo del macchinario stesso, dal tipo di locale, dal volume di lavoro giornaliero, dal livello di competenza del personale, ed infine, ma in gran parte, dal budget disponibile.

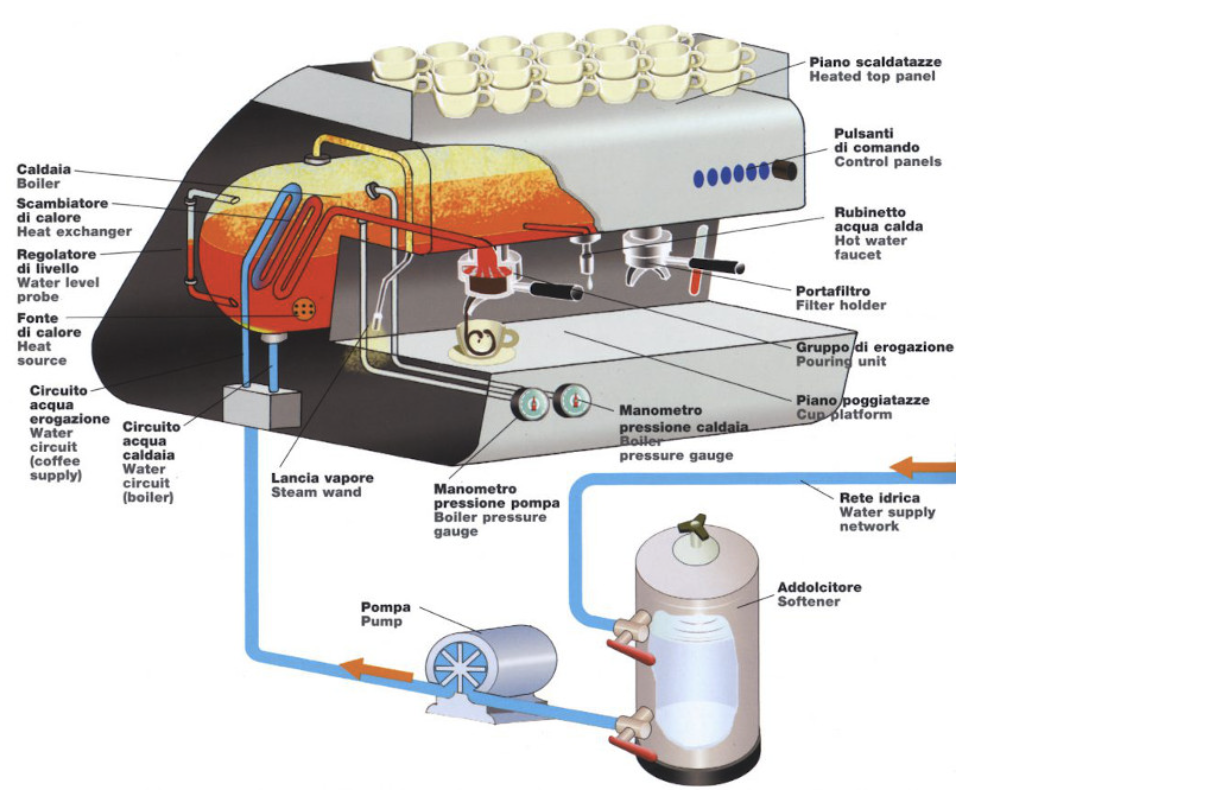

Vediamo allora da quali componenti sono costituite queste macchine seguendo il flusso dell’acqua dalla conduttura alla tazzina.

Figura 1 – Schema generale di una macchina per il caffè da bar

L’acqua, proveniente direttamente dalla rete idrica o da un serbatoio integrato, entra nel circuito attraverso una valvola di ingresso dotata di filtro anticalcare. Viene quindi convogliata nella caldaia, un contenitore in ottone o rame, nelle macchine top di gamma, la cui capacità varia da pochi litri fino a oltre dieci litri. All’interno della caldaia è immerso uno scambiatore termico: un tubo che porta l’acqua destinata all’estrazione a toccare direttamente il volume di vapore, raggiungendo rapidamente i 90–96 °C necessari senza alterare la pressione del fluido.

Il mantenimento di questa temperatura è affidato a sensori e, nelle macchine più sofisticate, a un controllore PID che regola con estrema precisione la potenza della resistenza elettrica, riducendo le fluttuazioni termiche a meno di ±0,2 °C. Così, ogni volta che il barista interrompe e riprende l’erogazione, la temperatura di partenza è garantita.

Per spingere l’acqua calda attraverso la polvere di caffè serve una pompa elettrica rotativa, capace di erogare fino a 15 bar di pressione. La classica “preinfusione”, fase in cui l’acqua a bassa pressione (2–4 bar) bagna uniformemente il caffè e ne favorisce l’espansione controllata, è gestita proprio modulando la pressione della pompa, prima di passare rapidamente ai 9 bar canonici per l’estrazione vera e propria.

Il gruppo erogatore, è il punto di contatto tra macchina e portafiltro: meccanicamente collegato alla caldaia (o isolato termicamente nei sistemi multiboiler), è dotato di una piastra forata che uniforma la distribuzione dell’acqua sulla cialda di caffè pressata. Al termine dell’erogazione, una valvola a tre vie scarica la pressione residua dalla camera del caffè verso un canale di sfiato, facilitando la rimozione del portafiltro e mantenendo pulito il gruppo.

Il portafiltro, costruito in ottone cromato o acciaio inox, è montato su un manico ergonomico ed accoglie il filtro (singolo o doppio) pieno di caffè macinato e “tampato” con una pressione di circa 10–15 kg, operazione essenziale per ottenere un’estrazione omogenea. Su macchine entrylevel si trovano anche filtri pressurizzati, che aiutano a stabilizzare la pressione interna quando la qualità della macinatura o del tamperaggio non è perfetta.

Accanto al gruppo di erogazione coesistono due utilità fondamentali: la lancia vapore e l’erogatore di acqua calda. La prima, collegata alla stessa caldaia, fornisce vapore saturo a elevata pressione per montare il latte, grazie a una valvola di regolazione e a un beccuccio forato; la seconda permette di prelevare acqua calda per tè o infusi.

L’interfaccia utente di queste macchine comprende manometri, per monitorare in tempo reale la pressione di vapore e quella di estrazione, e pulsanti o leve per avviare l’erogazione manuale o programmata in dose volumetrica. Nei modelli digitali più avanzati, un display mostra in continuo la temperatura, lo stato del PID e segnala eventuali anomalie (troppo basso livello dell’acqua, surriscaldamento ecc.).

Completano la struttura un robusto chassis in acciaio o lamiera coibentata, pensato per ridurre dispersioni termiche e isolamento acustico, oltre a valvole di sicurezza che prevengono qualsiasi sovrappressione pericolosa e sensori di livello (a galleggiante o ultrasuoni) che assicurano sempre acqua sufficiente nella caldaia.

Macchinetta a cialde da casa: differenze rispetto alle varianti professionali

Vediamo anche qui una presenza ai massimi livelli di aziende italiane, segno di come questo settore sia importante per l’economia nazionale, non solo per le grandi industrie, ma anche per i piccoli produttori, specie dopo la decadenza nel 2012 dei brevetti Nespresso.

Lo schema di funzionamento delle macchine a cialde per uso domestico è molto simile a quello delle macchine professionali, le uniche differenze risiedono più che altro nei componenti utilizzati per rispettare i requisiti di ingombri ed economicità.

- La pompa: le macchine professionali da bar utilizzano pompe rotative, alimentate da motori elettrici indipendenti e collegate direttamente alla rete idrica, così da fornire una pressione stabile intorno ai 9 bar anche sotto uso continuativo e intensivo. Al contrario, le macchine domestiche impiegano prevalentemente pompe a vibrazione, più compatte e meno costose, che possono generare pressioni simili ma con maggiore variabilità e rumore.

- La caldaia: le macchine da bar utilizzano caldaie in ottone o rame, spesso doppie o addirittura triple (una per l’acqua calda, una per il vapore, una per la pre-infusione), con capacità termica elevata e controllo molto accurato della temperatura tramite sonde e sistemi PID. Questo consente un’erogazione continua e una temperatura estremamente stabile, fondamentale per la qualità del caffè. Le macchine domestiche invece adottano nella maggior parte dei casi sistemi a thermoblock o piccole caldaie in alluminio o acciaio, che riscaldano l’acqua su richiesta. Questi sistemi sono più rapidi a scaldarsi e più compatti, ma meno precisi e più sensibili alle fluttuazioni termiche durante l’estrazione.

- Il gruppo erogatore: nelle macchine professionali, il gruppo è spesso massiccio e realizzato in ottone, con circolazione termica costante, solenoidi per la valvola di scarico e la possibilità di gestire pre-infusione e tempi di estrazione in modo molto fine. In ambito domestico, invece, nelle macchine a capsule, tutto il processo è completamente automatizzato e integrato di fronte al corpo caldaia della macchina: l’inserimento della capsula attiva una sequenza di perforazione, chiusura e passaggio dell’acqua senza intervento diretto dell’utente.

- I materiali: le macchine da casa devono conciliare prestazioni con dimensioni e pesi ridotti, costi contenuti e un’estetica più orientata al design domestico: prevalgono così plastica, alluminio, componenti preassemblati e serbatoi rimovibili invece della connessione diretta all’acqua.

- La manutenzione: altro aspetto critico nella distinzione tra macchine professionali e casalinghe. Le macchine da bar che richiedono pulizia quotidiana del gruppo, del portafiltro, dei condotti del vapore e decalcificazioni programmate con prodotti specifici, il che porta alla necessità di avere un personale formato, al contrario, le macchine domestiche prevedono cicli di pulizia automatica, notifiche per la decalcificazione e un’interazione minima, pensata per l’utente comune.

Le innovazioni

Il settore della macchine del caffè presenta diversi spunti interessanti anche dal punto di vista scientifico, che a sua volta poi sfociano in soluzioni innovative per questo settore. Ad esempio, con l’avvento delle macchine professionali con sistema di controllo digitale è stato possibile facilitare il lavoro dei baristi impostando delle curve di estrazione profilate in base alla miscela scelta, così da soddisfare anche i gusti della clientela più esigente che magari non si accontenta dei bar con una sola varietà di caffè. Per scegliere in maniera scientifica quali siano i parametri perfetti per ciascuna varietà di caffè è stato necessario sviluppare dei modelli virtuali del processo di erogazione, così da capire quali e in che modo influenzassero il risultato finale.

Nello studio pubblicato nel 2019 da Ellero e Navarini sulla rivista Journal of food engineering, è stato introdotto un modello mesoscopico basato sul metodo SPH (Smoothed Partivle Hydrodyamics), capace di simulare con grande accuratezza l’interazione tra l’acqua in pressione e il letto di caffè macinato introducendo una rappresentazione particellare delle forze fluidodinamiche per tenere conto delle disomogenità locali che appaiono durante l’estrazione. Per far ciò il letto di caffè viene concettualmente diviso in due popolazioni: una stazionaria che funge da struttura portante, detta parte grossolana, ed una frazione che è soggetta alla migrazione data dalla pressione dell’acqua, detta parte fine. Quest’ultima tende ad accumularsi nella parte inferiore del letto andando a modificare la permeabilità dello stesso in modo dipendente dal tempo e dalla posizione.

La validazione di questo modello è stata verificata grazie a tecniche di microtomografia computerizzata (microCT) che hanno ricostruito in 3D la struttura interna del letto durante l’estrazione, confermando che la porosità del letto non cambia solo per la migrazione della parte fine, ma anche per l’erosione meccanica del materiale granulare, fenomeni rilevanti quando si imprime una pressione di circa 9 bar nelle macchine professionali. Al modello è stato poi implementato anche un modulo chimico che simula la cinetica di estrazione di alcuni componenti come la caffeina, trigonellina, acido clorogenico.

I dati ottenuti dai modelli SPH hanno quindi permesso lo sviluppo di curve di estrazione profilate dove la pressione e la portata dell’acqua sono variate intenzionalmente nel tempo per ottenere da ciascuna miscela il caffè con la miglior resa aromatica possibile.

Il ruolo del fornitore di componenti

In definitiva quello che emerge è un quadro in cui il caffè non è un solo semplice fluido che attraversa un filtro, bensì il risultato di una complessa interazione tra materia granulare, particellare, liquido, calore e pressione. Per la sua riuscita richiede una progettazione attenta e componentistiche affidabili e precise.

Un’attività così complessa può trovare un valido supporto nei fornitori di componenti. È il caso di R+W, azienda leader nella produzione di giunti e alberi di trasmissione, in grado di mettere la sua esperienza a disposizione del progettista.

R+W fornisce soluzioni specifiche anche per la costruzione e fabbricazione di macchinari a ridottissimi ingombri come nel caso dei componenti per le macchine per il caffè. In questo campo i giunti più utilizzati sono i giunti a soffietto in miniatura MK, ottimi per il loro ridottissimo ingombro. Con questi è possibile eseguire movimenti ad elevate velocità garantendo sempre un posizionamento perfetto fra le due parti collegate.

Come tutti i prodotti R+W, è possibile sviluppare soluzioni personalizzate in base alle specifiche esigenze del cliente partendo da quelle standard presenti a catalogo.